こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

今月の視点 9月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2018年9月3日 月曜日2018年9月 “暑い夏と白い百合”

2018年9月3日 月曜日大雨と酷暑、そして台風が多く発生したこの夏。大雨による土砂災害はひどく、農家もまた大打撃を受けた所が多かったようで、とてもお気の毒です。さらに今年は、気温が40度を超える所が何箇所もあり、熱中症の患者数が例年より大幅に増えたのは脅威です。

7月は我が家の野菜も初旬の大雨に見舞われ、腐ってくる野菜がありました。それまではズッキーニ、キュウリ、黄色や赤色のミニトマトは食べきれないほどの収穫に、孫も大喜びでした。その後は猛暑で水切れ状態になり枯れるかと思いましたが、充分な水を与えていくと、嬉しいことに作物は息を吹き返していきました。現在は他の野菜も加わり、オクラ、ナス、ゴーヤ、カボチャが生り放題です。

8月はとっても楽しみにしていることがあります。私の誕生日にかけて、家の庭にはたくさんの白百合が咲くのです。あわせて百合の花の数もピークになります。春はまだ葉っぱしか付けてなかったのに、だんだん背丈が伸び、蕾をつけ、一本が咲きだすと次々に家が百合に囲まれていきます。これは主人の私へのプレゼントです。花をたくさん咲かせるために朝晩かかさず水遣りをしていました。

誰が植えたわけでもないのに、白っぽい百合が咲くという話をご近所からも聞きます。これはどうも「タカサゴユリ(高砂百合)のようです。台湾に広く野生するゆりで、日本へ種子が入ったのが大正12年。旺盛な繁殖力のために、今では西日本を中心に広く野生化しているそうです。そうなんです、種子で繁殖するので、晩秋になると種子が放出され、風で飛ばされ、運ばれるのです。一般的に球根植物は乾燥に強いけど、この種のものは乾燥に弱いそうです。

夏から秋にかけて、雨や猛暑、そして台風が日本の広範囲にわたり被害をもたらします。それでも農作物を消費者に届ける為に、農家の多くの方が励んでらっしゃいます。その姿が「凄いな!素晴らしいな!」という感謝の気持ちを沸かせます。私も野菜の収穫や、主人が咲かせてくれる白百合を想像すると、来年の夏がまた楽しみです。

(原口佳子)

今月の視点 8月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2018年8月1日 水曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2018年8月 『アウトプット力向上の秘訣は“明確さ、簡潔さ、インパクト”』

2018年8月1日 水曜日ビジネスで成果を上げていくためには、インプットしたものを周りの相手(社内の上司や他部門、お客様)に伝えたり、自分なりに表現していくことが必要になる。すなわちアウトプット力が求められる。

しかし、十分に思考を重ね咀嚼してアウトプットしようと思った時には一歩出遅れたり、物事が消化不良のままでは表現することに躊躇いを感じたり、自分が思っていることを上手く相手に伝えたり表現することができない、つまりアウトプットが苦手だという方は多くいるのではないだろうか。例えば、仕事の場面ではこのような・・・。

・何を言いたいのかわからない上司がいる

・何を報告しているのかわからない部下がいる

・同じ話を何回も繰り返してしまう

・お客様に自社や製品・サービスについて上手く紹介できない

・やりたいことを提案しても上司を上手く説得できない

この原因は、考え過ぎてしまう・・、他人の目を気にし過ぎる・・、インプットが足りていない・・、等考えられるが、そもそもインプットした情報を頭の中で整理する作業、つまりアウトプットのための思考法が身に付いていないという点にあるのではないだろうか。

アウトプットのための思考法の組立は3つ、①何を話そうかを決める→②どのように話すのかを整理する→③話に情報を流し込む、という流れになる。

まずは「何を話すのか」聞き手に合わせて伝えたいポイントを明確にすること、次に「どのように話すのか」例えば話の塊として3つに分割する、そして「話に情報を流し込む」これまでにインプットしてきた情報や経験を聞き手に合わせた内容で膨らませる、という作業(思考法)である。このような思考法は、左脳と右脳を効果的に組み合わせて考えることになり、話に“構造”を持たせることができるようになる。これが“明確さ、簡潔さ、インパクト”のあるアウトプットになるのである。特に「どのように話すのか」の3つの分割について、アウトプットの武器となる3つの道具(プラン)に絞って紹介する。

「時のプラン」 → 時間軸・時の流れに沿って (例)過去・現在・未来

「場所のプラン」 → 場所の相違で (例)東京・ニューヨーク・ロンドン

「三角形のプラン」→ 3つの視点・側面で (例)鳥の眼・虫の眼・魚の眼

いずれも関連のある3つのキーワードで分割し、話に流れを持たせることで明確さ、簡潔さ、インパクトが伝わり聞き手の理解を助けてくれる。ビジネスでは、時間的余裕がある中で、じっくり考えてアウトプットする場面もあれば、会議やお客様との面談においては、その場で素早く決断してアウトプットしなければならない状況もある。紹介した思考法でアウトプットする習慣を身に付けておくと、あらゆる場面で対応できるようになり、咄嗟の場面でも自分の考えを素早く的確に相手に伝えることができるようになる。

アウトプットが苦手と感じていたり、どうしても相手に上手くえることができない方には、是非、この思考法を習慣化することをお勧めしたい。

思考法の向上が→アウトプット力に向上につながり→パフォーマンスを向上させる。

期待するビジネスの成果につながるのではないだろうか。

(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)

今月の視点 7月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2018年7月2日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2018年7月 「生産性向上 覚悟しよう!」

2018年7月2日 月曜日「働き方改革関連法案」が衆議院、参議院で可決され、成立した。その項目は・残業時間の上限規制 ・年次有給休暇の取得義務化 ・勤務間インターバル制度 ・同一労働同一賃金。この中で“高度プロフェッショナル制度”が物議を醸している。勿論、法整備としてこの問題を重要視するのは理解できないことはない。しかし、より本質的なことは、その背景となる我が国の構造的な問題である人口減少・少子高齢化に対しての国家レベルでの問題解決である。つまり「生産性の向上」。

「生産性」とは、生み出された成果・価値と、その成果物を生み出すために投入された資源の比率であり、生産性=アウトプット(得られた成果)÷インプット(投入資源)で表せる。この「生産性」を上げるために個人レベル、企業レベル、国レベルで取り組んでいる。

この「生産性向上」、個人・企業レベルでは ・業務改善 ・目標管理やPDCAの徹底 ・見える化 ・ITの活用 ・モチベーションアップ 等の取り組みを行っているところが多いが、これは効率化であって、生産性向上とは言い難い。大規模なリストラクチャリングやイノベーション、新規事業の創出等で持続的に付加価値を高めなければ生産性向上とは言わない。

国レベルで「生産性向上」を考える時、「新・生産性立国論」(デービッド・アトキンソン著)という本が大変参考になる。結論は、生産性を向上し付加価値を上げる以外にこの国の取るべき道はない、と。

氏によれば、「生産性=1人あたりのGDP」あり、これは世界の常識。現行の社会保障制度を維持する必要があるとして、仮にGDPが2015年~2060年まで536兆円で変わらないとすると、2015年の生産性(1人あたりのGDP)は422万円、2040年は499万円(1.18倍)、2060年は617万円(1.42倍)になる。これを、生産年齢人口でみると2015年696万円、2040年925万円(1.32倍)、2016年1,211万円(1.74倍)である。

生産性を上げないことには、この国は成り立たないのである。しかも、これは世界経済は膨らんでも日本経済は45年間横ばいであるという前提である。また実際には高齢者の比率が格段に高くなり社会保障費は増大する。それを勘案すれば、その倍率がかなり大きくなる。その際、国がとるべき生産性向上策は

① 企業生産性の低い零細企業は淘汰に任せ、企業数を減らす

② 女性の専業主婦は許されず、男性と同一労働で全体の付加価値を上げる

③ “高品質低価格”が労働者の低賃金となっており、賃金を上げて需要を増やす

OECDのある調査によれば、日本の労働者の質は世界最高と言われている。しかし、労働生産性は20位(35か国比較)、先進国では最低。その責任は誰にあるのか・・・。

人口減少・少子高齢化社会は随分以前に想定されたことであり、もっと早くこの事態を打開する政策はとれなかったのか・・・。個人も企業も、自分の生活のみ自社の利益のみに関心があり、この国の将来に対する危機意識がない・・・。

もう、待ったなし。覚悟しよう!

ラーニング・システムズ株式会社

代表取締役社長 高原 要次

今月の視点 6月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2018年6月1日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2018年6月 “それが “魂” のプログラム”

2018年6月1日 金曜日先月、95歳の義父が肺炎の為、夜中に病院に緊急搬送されました。2週間の入院後、個人病院に転院。その後リハビリも頑張り、約1ヶ月で退院まで漕ぎつけました。戻る所は自宅ではなく、以前からお世話になっている施設(グループホーム)です。

義父は大正11年、農家の、6人兄弟の次男として産まれました。戦争にも行きました。長男が戦死した為、はからずも好きではない農業を継ぐ事になってしまったそうです。また、義母と副業で食堂を開いたこともあったそうです。その義父は市の森林組合長、県の森林組合副会長にも従事し、平成18年には勲章のひとつですが「旭日単光賞」を受賞しています。

人間は、この世に生をうけ、どのような人生であったかなど関係なく、最期の瞬間を迎えます。これは、全ての人に訪れる自然の流れです。健康な人もそうでない人も、お金持ちの人も貧乏な人もみんな平等に訪れます。違うのは、人それぞれ生き方をどう捉えるかということだと思います。生涯の中で義父はどのように感じて生きてきたのでしょうか。「幸せ」それとも「不幸せ」いやいや、「苦しい嫌な事が続いても、次には良い事があった」と思ってるかもしれません。「楽な事ばかりしていたから、嫌なことばかり続いた!」とも言うかもしれません。何が幸せで、何が不幸なのかは、誰からみて幸せで、不幸なのでしょう。それをどうとらえるかは、全部本人の問題で、自分の心がどのように思うかで、変わるんだよと教えてくれた人がいます。「私」が幸せだと思った時、その思った「私」にのみ、幸せが生まれると。見方によって変わるんですね。

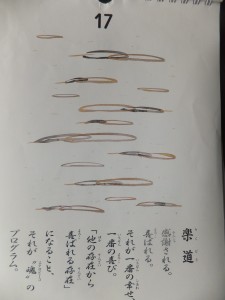

自宅で大切にしている、一ヶ月の日めくり暦の中で、私が産まれた「17日」には、『 感謝される。 喜ばれる。 それが一番の幸せ、一番の喜び。「他の存在から喜ばれる存在」になること、 それが“魂”のプログラム。』とあります。

この言葉に出会って、このプログラムが私の生き方かも知れないと思うようになりました。

「感謝される」「喜ばれる」ように生きていこうと、、、。

(原口佳子)

今月の視点 5月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2018年5月1日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2018年5月 ”新人を伸ばす営業コーチング”

2018年5月1日 火曜日2018年度、数社の新入社員研修をお手伝いさせて頂いたが、すでに1か月が経過した。5月の連休明けに配属の企業もあれば、すでに入社時研修を終了し、現場に出ている新入社員もいる。研修を実施して感じた印象は3つ、①大変素直で与えられた課題には真剣に取り組みアウトプットができる、②社会人としての意識(心構え)も高く、学ぶ意欲も高い。③早く現場に出て成果を出したいという意欲が感じられる点であった。真面目に素直に課題に取組む姿勢は、継続して欲しいと思うが、気になる点は、失敗する勇気があるか(行動できるか)、今後出てくるであろう理不尽な出来事にも自分なりに上手く解釈して対処できるか、という点であるが、何しろこれからの成長が楽しみであり、行動して多くの経験を積むことが大切である。

街角には、新人営業の姿も目立ち始め、先輩・上司との同行訪問の姿やすでに単独での飛込み訪問を行っている企業もある。新人の育て方や方針もそれぞれであると感じる。しかし、配属先の先輩や上司によって、育て方や指導の仕方にバラつきがあっては組織としてはやや問題である。そこには育成の目的やゴール(目標)、修得する知識やスキルが計画的に落とし込まれていなければならないし、組織的にいわゆる「標準化」されたもの(型)が必要であろう。俗にいう先輩・上司の経験や勘に頼る指導はもはや通用せず、新人には伝わらなくなっている。

そこで、新人への関わり方の「型」の1つとして“コーチング”がある。コーチングの定義も様々であるが、“新人の目標やゴールに向けて支援すること”であり、勇気づけ、質問によって気づきと新人の自発的な行動を促す手法である。

例えば営業の場面では、訪問結果を確認する場合「報告のさせ方と指示の仕方」がある。同行訪問と担当引継が完了すれば、すぐに一人での訪問活動が始まると思うが、訪問結果について確認する場合、新人の成果につながる(成長に影響を与える)3つのポイントがある。①報告では、状況の確認(事実を本人とお客様の言動から判断する)②上手くいったと判断した場合の次の具体的な指示、③上手くいかなかったと判断した場合の次の具体的な指示、である。従って、上司の最も重要なスキルは「質問」となる。コントロール型で上司の言いたいこと、思い通りのことを指示・徹底させる、叱責することは簡単かもしれないが、新人の気づきを促し、状況判断力を向上させ、自ら行動・成長できるようにするためには、質問の手法、つまりコーチングの関わり方が欠かせない。段階として、配属されたばかりのこの時期は「コントロール型」の指示の割合が多いことは当然であるが、徐々に「パートナーシップ型」→コーチングの関わり方の割合を増やし、目的と状況に応じて2つの型をバランスよく活用することが、新人を伸ばしていく上で望ましいと言える。

先日、弊社でも2011年のラーニング・フォーラムで基調講演をお願いした衣笠祥雄さんが突然逝去された。現ソフトバンク達川ヘッドコーチが鉄人衣笠さんに諭された内容が、「キャッチャーを叱るなよ。今の選手は怒ったら伸びんぞ。辛抱せいよ。」であった。

(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)