田口佳史氏(東洋思想研究家)曰く、“江戸期の教育は、人間性を高めるための教育。現在の日本の教育は、試験に通るための教育”である、と。また近年、“人間力”という言葉が声高に叫ばれているが、結局いい中学に、いい高校に、いい大学に入るための“学力をつける”ことを目的として学校教育が行われている。それで、いい仕事ができるための素地が養われるのか?それで、いい人生を送るためのベーズができるのか?

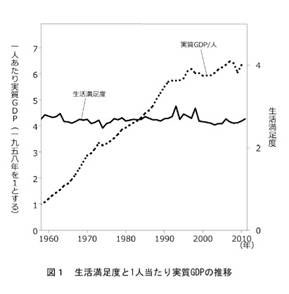

能力には二つある。「テストの結果」や「IQ(知能指数)」などの数値で表せる能力が「認知能力」であり、教科書では養われない「くじけない心」や「想像する力」、「コミュニケーション力」、「問題を見つけ、解決する力」、「やりぬく力」、「我慢する力」、「自己肯定能力」など、数値で測れない能力が「非認知能力」である。この二つの能力のうち、人間性を高め、よい仕事をして社会に貢献し、幸福に近づくための能力は、「非認知能力」である。

では、この「非認知能力」を身に付けるためには、何が重要であろうか。それは3つ。

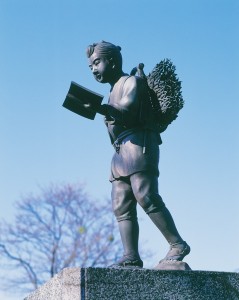

1. 好きなこと興味があることをやり、持続すること(本人)

2. 一人称で語り他人を尊重し、一緒に事をなすこと(本人)

3. 周囲が、その環境をつくってあげること(親)

“お勉強”をさせ、憶えさせるのではなく、“学習”して自らの考えを持てるよう

にし、行動して知恵を付けさせる。その過程で、社会性や人間力を身に付ける。

「非認知能力」がある者でなければ、仕事は任せられない、この国は任せられない。

偏差値教育の弊害が叫ばれている。しかし、“お受験”で有名幼稚園や有名小学校に子供を入学させる親は、ますます増えている。いかがなものか・・・。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

-224x300.jpg)

-300x300.jpg)