母校の大学で5年前からキャリア教育の一環で全学生を対象に、学生から社会人(ビジネスマン)になるにあたっての講義をしている。「仕事をするということ」の理解や「仕事への心構え」、翻って「学生時代の学び方」を私自身の経験・失敗談を交えて語っている。最後のメッセージは“人は人で磨かれる、人は仕事で磨かれる!”である。

講義の中で、視野を広めることを強調する。そのために重要な行動は3つ。「経験(トライ)しろ」、「異質と交われ」、「本を読め」である。

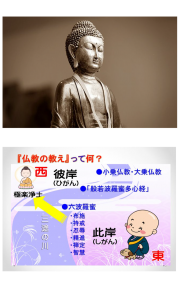

中国南北朝時代の僧曇鸞(どんらん)の言に“恵蛄《けいこ》春秋を知らず、伊虫《いちゅう》あに朱陽《しゅよう》の節を知らんや”というのがある。恵蛄《けいこ》とはセミのことで、セミは夏になって初めて地上に出て来て、秋には死んでしまい、春や秋・冬を知らない。更に言えば、春や秋・冬を知らないセミは夏を本当に夏と知っているとは言えない・・・。今が夏であることを知るためには、夏を越えて秋や冬、春があることを知らなければならない。

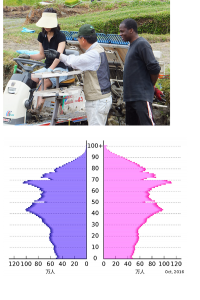

他の人と交わり他の人を知ることで自分がわかる。他の国に行き他の国を知ることで日本がわかる。また、歴史を知ることよって現在を知ることができる。つまりは、「違い」を知ると視野が広がる。

視野を広めるには、3つの視点があるように思う。第一は「角度」(見える広さ)、第二は「時間度」(見える長さ)、そして第三は「深度」(見える深さ)である。

若者よ、経験(トライ)しろ! 異質と交われ! 本を読め! そして、視野を広めろ!

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次