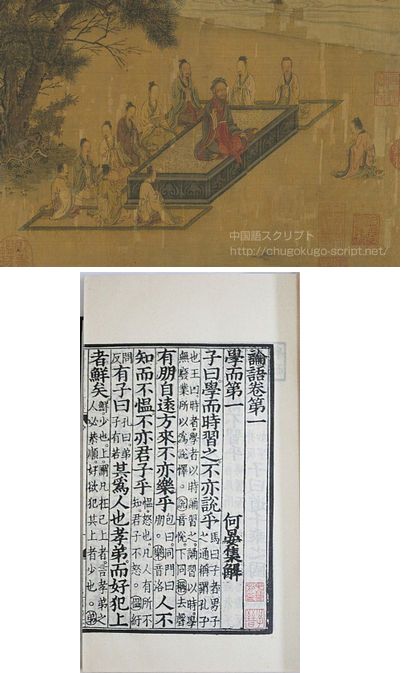

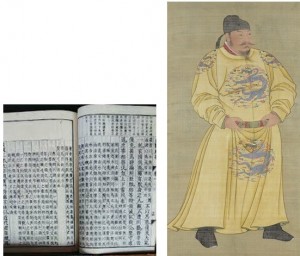

「論語」は20編からなる中国の思想書である。孔子没後、門人による孔子の言行記録を、儒家の一派が編集したもので、四書のひとつ。処世の道理、国家・社会的倫理に関する教訓、政治論、門人の孔子観など多方面にわたる。日本には応神天皇の時代に百済 (くだら) を経由して伝来したといわれる。その中から、名言を紹介したい。(月刊「致知」名言集より)

「学びて時に之(これ)を習う、亦(また)説ばしからずや。朋(とも)遠方より来(きた)る有り、亦楽しからずや。人知らずして慍(うら)みず、亦君子ならずや」

(聖賢の道を学んで、時に応じてこれを実践し、その真意を自ら会得することができるのは、なんと喜ばしいことではないか。共に道を学ぼうとして、思いがけなく遠方から同志がやってくるのは、なんと楽しいことではないか。だが人が自分の存在を認めてくれなくても、怨むことなく、自ら為すべきことを努めてやまない人は、なんと立派な人物ではないか)

「吾(われ)十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知り、六十にして耳順(したが)い、七十にして心の欲する所に従えども、矩(のり)を踰(こ)えず」

(十五の年に聖賢の学に志し、三十になって一つの信念をもって世に立った。しかし世の中は意のままには動かず、迷いに迷ったが、四十になって物の道理がわかるにつれ迷わなくなった。五十になるに及び、自分が天のはたらきによって生まれ、また何者にもかえられない尊い使命を授けられていることを悟った。六十になって、人の言葉や天の声が素直に聞けるようになった。そうして七十を過ぎる頃から自分の思いのままに行動しても、決して道理を踏み外すことがなくなった)

「徳は孤(こ)ならず、必ず隣(となり)有り」

(報いを求めず、陰徳を積んでいる者は、決して一人ぼっちではない。必ず思わぬところにこれを知る者がいるものだ)

「天を怨(うら)みず、人を尤(とが)めず。下学(かがく)して上達す。我を知る者はそれ天か」

(わたしは天を怨むこともなく人を責めることもなく、日常の問題から出発して、ひたすら自分を向上させることに努めてきた。そういう私を理解してくれるのは天だけであろうか)

「士は以て弘毅(こうき)ならざるべからず。任重くして道遠し」

(指導的立場にある人物は、広い視野と強い意志力を持たなければならない。なぜなら、責任が重く、道も遠いからである)

「学びて思わざれば則(すなわ)ち罔(くら)し。思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し」

(読書にばかりふけって思索を怠ると、せっかくの知識が身につかない。逆に思索にばかりふけって読書を怠ると、独断に陥ってしまう)

「苗にして秀でざる者あり。秀でて実らざる者あり」

(苗には芽吹いても穂が出ず花が咲かせないものがあり、穂が出ても実を結ばないものがあるように人間の成長も様々である)

「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ」

(人として正しい道に志し、これを実践する徳を本とし、仁の心から離れないようにする。そうして世に立つ上に重要な芸に我を忘れて熱中する)

「力足らざる者は中道にして廃す。今汝は画(かぎ)れり」

(本当に力が足りない者なら、途中で力尽きてしまうだろう。お前は自分で自分の力を見限っているだけだ)

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次