こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

今月の視点 2012年2月 『解決への手掛かり』を更新しました。

2012年1月31日 火曜日“TPP反対!原発反対!武器輸出反対!”

2012年1月4日 水曜日基本的に日本は、自主防衛と自立外交をめざし戦後の国策の転換を図るべきである。戦後66年、いまだ占領軍の制定した憲法を自らが平和憲法と称して変えることもせず、自らの国を自らが守るという当たり前の意思を失くし、若者はその特権である冒険心が失せ自立自尊の気概がない。政権が変わるたびにこの国のリーダーは弱体化し、幼稚化の度を増し、ますます混迷を深める。

乾坤一擲、これから日本は自らが自らの価値観で凛とした国に向い、憲法を変え、教育を変え、“人類社会の豊かさに貢献する国”を目指す志高き国になるのである。

さてTPP、資源小国の日本は原料を輸入し、卓越した「ものづくり」技術で製品化し、それを輸出することで国としその存在価値を高めてきた。つまり日本は、世界の国々との交易によって成り立つ国なのである。その意味で、日本の国益を増す互恵的な協定や市場の拡大は望むところである。しかし、ことTPPに関しては反対である。日本の国益にはならない。これはアメリカの国内事情に端を発した、自国に有利なルールで市場を統一しようとするアメリカ主導の経済連携協定である。今は農業が壊滅的な打撃を受けるということで国論を二分しているが、農業分野に限らず、金融、医療、保健、知財等広い分野でアメリカン・スタンダードを押し付けられることになる。もしも仮に、日本が交渉参加の意思を示したとしても、参加するにはアメリカ議会の承認がいる、とは一体どうゆう料簡なのだろうか・・・。

1945年、広島と長崎に原子爆弾が投下され、何万と言う一般人が被爆し命を失った。広島の原爆記念公園には“過ちは二度と繰り返しません”と刻まれているが、誰のどのような過ちなのであろうか。日本が引き起こした戦争と言う悲劇なのか、アメリカが行った原子爆弾投下による無差別殺戮なのか、はたまた人類が「核(原子力)」というパンドラの箱を開けてしまったことなのか・・・。

唯一の被爆国である日本は、世界の国々に対して果たすべき役割と責任がある。ひとつの方向は、人類が歴史上経験しなかった惨禍をもたらしたこの「核」を廃絶し、永久に放棄させる、その先導役を果たす。もう一つの方向は、「核」を人間の力で制御して、人類の文明に寄与させるために、絶対安全の基準まで技術を高め、平和利用のモデル国になること。

今回の東日本大震災で、福島第一原発が被災し、放射能が飛散した。「核」を「原子力」と言葉を変えて安全の衣で覆っていたが、「核」は「核」として極めて危険であり、いまだ人類はこれを制御できるレベルにはないことが判明した。そうであれば、残された他方の道を歩むほかない。「核」廃絶である。軍事利用であろうが、平和利用であろうが、「核」は「核」として永久に廃棄する。

1921年~27年駐日フランス大使を務めた詩人ポール・クローデルが帰国して次のように報告している。「日本人は貧しい。しかし高貴だ。世界でどうしても生き残って欲しい民族をあげるとしたら、それは日本人だ」と。

勿論、世界の中の日本として共存を図らなければならない。しかし、長い歴史の中で培ってきた人としての、国としての生きる道を尊び、志を高くして日本独自の新しい明日を歩むのも一考かもしれない。「武器輸出」勿論反対、その道は歩まない。

代表取締役社長 高原 要次

お客様の声に新日本非破壊検査様を掲載しました。

2012年1月4日 水曜日お客様の声に新日本非破壊検査様を掲載いたしました。 >>詳しくはこちら

“見えないものを診る仕事” お客様から信頼されるプロ集団を目指して:新日本非破壊検査株式会社様

2012年1月4日 水曜日

新日本非破壊検査株式会社

管理本部 総務課 係長 吉田 大輔さま

【見えないものを診る仕事】

私たち人間が病院で骨に異常が無いかレントゲンを撮って調べたり、胎児の状態を超音波で診たりするように、当社は”工業界 のお医者さん”として日本全国そして海外のプラント・産業構造物の健康状態(欠陥や劣化の有無)を同様の技術で診断しています。

【人と技術を「安全」という強固な絆で結び、「安心」を提供する】

戦後の高度成長期、電力、道路をはじめとした各種インフラ整備が加速する中で、1960年に創業した当社は非破壊検査業界の老舗企業の一つです。人々が安全かつ安心して暮らせる社会を築いていく上で、どんな小さなきずも見落とさない確かな眼と、血の通った感性や独自の技術力をもって支えていくことは、私たちに課せられた使命です。 これからも、その先にあるたくさんの笑顔のために、私たちは信頼されるプロ集団としてさらなる資質の向上を図りながら進化していきます。

【お客様から信頼されるプロ集団を目指して】

私たちは専門技術者でありながら、お客様に「安全」「安心」といったカタチの無いサービスを提供しています。例外なき顧客第一主義を全うし、お客様に満足していただくためにも、日々刻々と変化する環境・法令動向、業界動向を敏感につかみとり、顧客のニーズを的確に捉えることが必須です。

社員一人ひとりの「知識・技術力」と「職務適応性(=人間力)」を高め、企業力アップを目指していきます。

ラーニング・システムズ社には、当社の社員の“人間力”を高めるために日頃よりお力添えをいただいております。通り一遍の研修であれば、どこの企業にお任せしても同じです。ラーニング・システムズ社には、より有効な研修となるよう当社の業態を詳しく理解され我々と一緒になって取り組もうとする情熱があるからこそ、10年以上ものお付き合いができているのでしょう。

しかしながら、どんなに充実した内容の研修であっても、受講者自身に吸収しようとする成長意欲が無ければ全く意味がありません。心に響かせる動機付けと、フォローアップの強化が今後の課題であります。

新入社員と一緒に溶接技術を学ぶ

ホームページアドレス:http://www.shk-k.co.jp/

今月の視点 2012年1月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2012年1月4日 水曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

“ことばが醸し出すもの”

2011年11月30日 水曜日人間が成長する時、“言葉”は必ずついて来ます。産まれる前、母親のお腹の中でもう始まっているのではないでしょうか。そして大きくなるにつれことばを覚え、会話がコミュニケーションの手段となっていきますよね。

私はこの言葉という単語より、“ことば”を使ったあらゆる語りかけが大事だと日ごろから感じています。先日、学生時代からの親友から手紙が来ました。「お互いに今の生活を大事にして会えるようになったらゆっくり会いましょう」と。結婚してからは家庭の事情等でもう20年も会-300x225.jpg) っていないのですが、お互いにあなたの事は大事なんだよ!と言う気持ちは伝わります。

っていないのですが、お互いにあなたの事は大事なんだよ!と言う気持ちは伝わります。

また、毎日忙しそうにしているとき、別の親友から「一生懸命やっているのだから、たいへんな状態になったら皆がちゃんと助けてくれるよ。心配しなくていいよ」という電話をもらいました。

人との会話で得られたものもたくさんです。「一生懸命やって自分に還って来なくてもいずれ自分以外の子どもとか、周りの人に還ってくるものよ!」、「幸せか不幸かは自分が感じるものです」、「一緒に楽しもうね!」、「有難う」 ・・・・・

ところで文学療法をご存知でしょうか?

名作と呼ばれる文学作品に触れることにより、心の深いところに根ざす尊い人間性を甦らせる一つの手法だそうです。優れた詩や物語は-登場人物の苦しみや成長から読者が自己を振り返り人生の意味を知って生き生きと歩むことができる-そういう力があるようです。コミュニケーションをとるのに会話が苦手な人はこのような文学作品に触れるのも良い様です。

同じ内容でも使われる言葉が違うとなぜか受け取る側は幸せになれます。ことばひとつで人間関係が良くも悪くもなりがちです。日頃の生活の中で上手な言い回しは出来なくても、これまで学んだ沢山の人の温かい言葉を、今度は私が日常の会話でも発信できる人になりたいと思っています。 (原口 佳子)

今月の視点 2011年12月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2011年11月30日 水曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

今月の視点 2011年11月 『解決への手掛かり』を更新しました。

2011年11月1日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

『営業活動 行くべきところに行っていますか?』

2011年11月1日 火曜日円高や大手企業の海外シフト、製造業や業種、規模に関係なく、日本の企業全体が大きく変化している。原発・エネルギー問題、グローバル競争、円高への対応、低価格競争・・・、企業として取り組むべき問題や課題が山積している。その中でも、企業経営はGoing concern(ゴーイングコンサーン)、会社が将来にわたって事業を継続していくという前提で成り立っている。マーケット(お客様)に価値を提供し、その対価として利益を創造し続けることが使命である。

営業はその第一線で活躍し、会社の売上・利益に直結する重要な役割を担っている。皆さんは今、営業活動を行う中で、新規顧客の獲得や既存顧客の拡大は順調であろうか?また、成果を上げるための活動、つまり“行くべきところに行く”営業活動ができているだろうか?

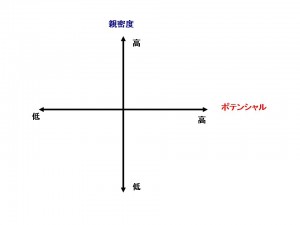

下の図を見て頂きたい。

縦軸がお客様との「新密度」、横軸がお客様のポテンシャル「成果の可能性」の度合である。

結論から言うと、右上の領域にあるお客様は放っといても優先的に訪問するであろうが、問題は右下の領域にあるお客様への訪問である。場当たり的な訪問では、右下の領域のお客様はどちらかというと“苦手なお客様”に分類され、訪問頻度は下がってしまう。もっと言うと、無計画な訪問では左上の領域のお客様を訪問してしまう。つまり、“ポテンシャル(成果の可能性)は低いが行きやすい(会いやすい)”相手である。これでは営業活動に時間ばかりが経過し、成果を上げることが難しくなると同時に、新規顧客の獲得はまずあり得ない。

原因は3点ほど考えられるが、1つ目は計画的な訪問になっていない。二つ目は親密度の高いお客様を大切にし過ぎる。3つ目が重要で、ポテンシャルが高いのに苦手なお客様と思い込んでいるため訪問できず、得意なお客様に訪問が偏ってしまうことである。

お客様に対して得意・苦手を作ってしまうことは、人間であれば当然である。しかし、成果を求められる営業活動においては、この問題を解決しないことには継続的に成果を上げることは困難である。その解決策がある。弊社では「パーソナル・スタイル理論」と定義づけているが、得意・苦手なお客様をつくらず、“行くべきところに行くために”、自分自身のものの見方・相手への接し方を変える手掛かりが見つかるのではないだろうか。 (菊池 政司)

お客様の声にアトル様を掲載しました。

2011年10月3日 月曜日お客様の声にアトル様を掲載いたしました。 >>詳しくはこちら