ラーニング・フォーラム2013を開催いたしました。

多くのお客様にご参加いただき、好評の後に終了することができました。内容について報告いたします。

| 開 催 日 | 2013年7月1日(月) |

| 開催場所 | 福岡国際会議場 501会議室 |

| 講 師・スピーカー | 鹿屋市串良町柳谷自治公民館 館長 豊重 哲郎 様

㈱MJコンテス代表取締役社長 田中ウルヴェ京 様 ラーニング・システムズ株式会社 代表取締役 高原要次 ラーニング・システムズ株式会社 パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司

|

| 音 楽 | 松口ようこさま |

1.オープニング~ラーニング・システムズ株式会社 代表取締役社長 高原 要次

開催趣旨:危機=「危」険と受け止めるか 「機」会(チャンス)にするか

機会(チャンス)にする要素は3点

・自ら変わる

・リーダーの覚悟と情熱

・人(心)を動かす

2.「地域づくり日本一 ~感動と感謝で“やねだん”村づくり」~

活力の源は人、個性を伸ばし「変化」促す~

鹿屋市串良町柳谷自治公民館 館長 豊重 哲郎 様

●「柳谷集落(通称やねだん)」・人口約300人 高齢化率40%の小規模農村集落

●「柳谷集落(通称やねだん)」・人口約300人 高齢化率40%の小規模農村集落子供の教育から高齢者の生きた福祉まで、集落民が安心して暮らし続けるために

必要となる土台作りを“行政に頼らない地域再生”の中で実践・継続中。

リーダーの情熱が人を動かす、感動が感謝となって、自然発生的に地域住民の自主総参加の地域再生である。

リーダーとしての信条は、

「説得ではなく納得」「笑顔の快諾とアイコンタクト」

「目配り・気配り・心配り・急がない・あわてない・近道しない」

3.「リーダー力を鍛える!メンタルトレーニング実践講座」

メンタルトレーナー 株式会社MJコンテス代表取締役社長 田中ウルヴェ京 様

フォーラム参加者同士、2人一組のペアになり、互いに自分の抱えているストレスについて話した。ここで気づいたのは、大半の参加者が「出来事(ストレッサー)」を中心に話をしていることである。重要なことは、その出来事によって、自分自身がどういう反応(イライラ、不安、怒り・・・)をしたのかであり、それは、出来事に対する考え方・信念・解釈(フィルター)を通して発生した反応である。つまり自分自身の考え方や解釈の“くせ(傾向)”を知り、変えることで、ストレスを上手くコントロールすることができるようになる。

4.「ラーニング・システムズからのお知らせ」

ラーニング・システムズ株式会社 営業部長 菊池 政司

マネジメントにおける課題として、仕事が忙しく部下を育成する余裕がなかったり、部署内のメンバーの多様化により画一的なやり方が通用しなくなって いる。

部下とどう接してよいかがわからなくなっていることも事実である。

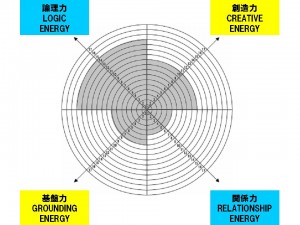

管理者自身が正常な状態でマネジメントができるように、上手くストレスコントロールを行い、自分の強み・弱みを理解した上で、状況に応じたマネジメントが必要である。

(1)マネジメントツールの紹介

①管理者自身のセルフコントロール BR

②アセスメント EQ(心の感情知能)

MBD(管理者行動診断)

SPR(営業力調査)

(2)2013年度公開講座のご案内

5.コンサート~第三部音楽でこころを癒す「心の寄り道、ようこAGAIN・・・」

中島みゆきの「時代」、オリジナル曲「寄り道」「平戸さくら」等を美しい歌声で弾き語り。特に「Ave Maria」、アンコール・アカペラの「Amazing Grace」は絶賛!

松口ようこさんの歌声にこころを癒され、会場は感動の雰囲気に包まれ拍手喝采で終了。

1-300x225.jpg)