新年度がスタートし、2014年度入社の新入社員導入研修も終了、現場実習をしながら組織や仕事の進め方にもそろそろ慣れてくる頃ではないだろうか。早いところではすでに正式配属され、お客さまへのアプローチや訪問も始めているようである。弊社にも新人の営業マンが緊張しながらも営業活動(名刺交換?)で飛び込み訪問にやってくる。フレッシュマンの度胸と勢いは営業活動の基本として見習うべきところもある。

さて、この時期には新年度の体制と合わせて、新たに昇進(昇格)し、管理者として初めて部下を持つ、という経験をしている方もいるだろう。一般社員から管理者のステージへ、これまでとは違う立場と判断力、考え方や見方についても一段も二段も高いレベルが求められる。

そこで今回は、管理者としてチーム(組織)をまとめ、組織目標を達成するために何が必要かを「マネジメントの鍵となる要素 ~Key Elements of Management~」で紹介したい。

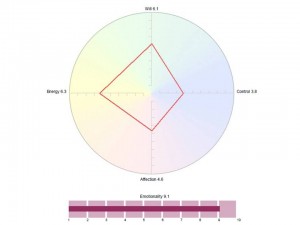

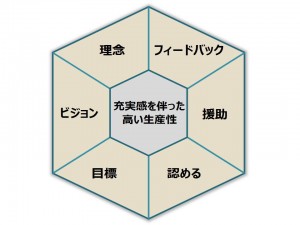

管理者として充実感を伴った高い生産性を発揮する組織(チーム)を目指すには、大きく2つのマネジメントが必要となる。「引き金」のマネジメントと「結果」のマネジメントである。

「引き金」のマネジメントとは、チームに対して“掲げる”要素であり、部下が行動を起こすきっかけ(引き金/動機づけ)となるものである。要素としては3つあり、①組織の理念を共有する②ビジョンを共有する③目標を合意するとなる。部下は仕事を通じて様々な疑問を抱いており、例えば「何のためにこの組織はあるのか、何のための仕事か?」「この組織はどこに向かっているのか」といった疑問を持っている。その疑問に管理者は誠実にかつ具体的言動で示す必要があり、そこに部下を参画させていくこと、つまり、リーダーシップの発揮が重要となる。

「結果」のマネジメントは部下への“関わり”の要素であり、日常の中での部下の言動に対する直接的なフィードバックである。部下の疑問「上司は自分の仕事ぶりをどのように見ているのか」に対して答える必要がある。具体的には④フィードバックを伝える⑤援助する⑥認める、である。部下は日常の仕事ぶりに対する良い点や問題点の指摘、さらにサポートや納得のいく評価をして欲しいと常に思っているのである。

時代の変化とともに、管理者が部下に“背中で伝える”ことが難しくなった。特に新入社員や若手社員には、理論的かつ具体的な説明、指示・指導が必要である。

マネジメントの鍵となる6つの要素、常に日頃から意識して取り組むことが重要である。

LEARNINGSHOT140327-300x225.jpg)