今年10月、30年来の交友があるご夫婦に誘われて、福岡県八女市星野村を訪ねる旅をして来ました。久し振りのドライブです。ご主人が星野村の出身だということで、私をいろいろな所に案内してくれました。そしてここで、貴重な情報を得ることが出来るとは、思ってもいませんでした。

星野玉露茶で知られる星野村は福岡県の南部で大分県との県境部に位置し、ほとんどが山地です。目に映る茶畑と山の斜面に築かれた棚田、そして山々が織りなす緑の色合いが目を和ませてくれます。私も、ご主人の親戚が経営しているというお茶屋で玉露を飲みました。飲んだ後の茶葉をポン酢でいただくという、これもまた初めての体験をしましたが、香り豊かで、茶葉がとても柔らかいのにはびっくりしました。

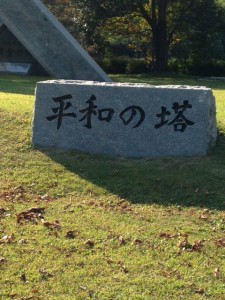

この時期に開催されるダリア展の会場から、麓へ散策していると、「平和の塔」の案内版が見えて来るではないですか。広島や長崎にしかないと思っていたものが星野村にあるとは驚きです! 近寄ってみると‘火’が燃えています。説明を聞くと、これは星野村出身で当時兵役についていた男性が、広島で書店を営んでいた叔父の消息を求めて被爆後の広島に入市し、同書店の地下倉庫跡で燻っていた火を懐炉に移し、星野村に持ち帰ったことが始まりだとか。どうしても見つからなかった叔父の遺骨代わりにと持ち帰り、戦後ずっと自宅の仏壇や火鉢、かまどにともして守ってきたそうです。それから「平和の火」として1968年星野村が引き継ぎ、市町村合併に伴い、現在八女市が引き継いで管理しているそうです。

ある地域が「日本の棚田百選」にも選出されているという星野村。

「日本で最も美しい村連合」に加盟している星野村。

昼でも金星や明るい恒星が観測されるとの事で、天文台にも行くことが叶いましたし、今から730年ほど前開発された星野金山採鉱跡を見ることもできました。そして、原爆の火が“平和の火”が、意外にもこの星野村で今日まで絶えることなく燃え続け、またここから分火されている事などを知りました。

今回このような楽しい体験と勉強をさせて下さったお二人に感謝申し上げます。

(原口佳子)