「本末転倒」とは、物事の根本的なことと、そうでないことを取り違えること。ものの始まりと終りが逆になっていること。本質的で重要なことより、枝葉なことが優先されること、である。“学び”においても「本学」と「末学」があり、本末転倒になっては、ものの道理が通らない。

江戸時代の藩校や私塾、寺子屋は、四書五経を中心にして教えていた。四書は、「大学」・「中庸」・「論語」・「孟子」、五経は「詩経」・「書経」・「礼記」・「易経」・「春秋」である。これらは“人としての有りよう”を学ぶ書物であり、江戸期の武士の子弟にとって人間形成の礎になった書物である。吉田松陰曰く“それ学は、人の人たる所以を学ぶ”と。

「学び」において「本学」とは“人としての有りよう”を学ぶことであり、それは五常と言われる「仁」・「義」・「礼」・「智」・「信」である。「仁」とは、思いやり。相手の立場や気持を理解しようとする心。「義」とは、みんなのためという心。利害をすてて条理に従い人道、公につくすこと。「礼」とは、正しさを保つということ。規範にのっとっている人間としての在り方。「智」とは、善悪の判断。是非・善悪を分ける心の作用。「信」とは、偽りがないこと。欺かない、言をたがえないで誠を通すこと。

この五常は、明治以降の学校教育においても踏襲され「修身」として基本教科となった。しかし、昭和20年の終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は、軍国主義を復活させるものとして、国史、地理、修身、武道、書道を教えることを禁じた。昭和30年代から「道徳」として一部取り入れられるようになったが、その位置づけは極めて低い。

中央教育審議会が、「道徳教育の教科化」を答申している。「正直、誠実、公正、正義」をキーワードにして、子供たちの社会性を高めようとするものだ。これに対して、価値観の強要である、評価が難しい、として反対の意見も多いらしい。まさに本末転倒、“人の人たる所以を学ぶ”ことをなくして、何が学校教育ぞ。

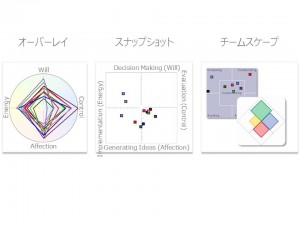

ラーニング・システムズ株式会社

代表取締役社長 高原 要次

-300x225.jpg)

-300x225.jpg)