こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

2016年度 公開講座の開催日程が決定しました!

2016年3月1日 火曜日今月の視点 3月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2016年3月1日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2016年3月 “同じ痛みを体感?”

2016年3月1日 火曜日「お母さんが帯状疱疹になっちゃった!」と実家の鹿児島から連絡を受けたのは昨年の9月末。同居の義父も以前罹ったことがあったので、その名前と症状については多少なりとも知識はありましたので、88歳の母もさぞかし痛いだろうと思っていました。それから3か月後、私も同じ病気に罹ってしまいました。

入浴時、左わき腹のおへその近くに、ひとつの赤い斑点とピリッとした痛みを感じたのです。まさかとは思ったのですが、2日後にはいくつも出来ていたので、慌てて皮膚科を受診したところ‘帯状疱疹’だと言われました。受信から3日間は痛みはたいしたことはなかったのですが、その後は決まって夜中に激痛が襲い、眠れません。痛みに耐えるのに体力を使うので、お昼過ぎまでぐったりです。午後は少し楽になるので助かりましたが、食欲もなくなり、大好きなお菓子も食べる気にはならなかった程です。10日ほどで夜中の激痛は朝方だけになりましたが、皮膚の痛みは触れるだけでひりひりしたり、チクッとした痛みが続きました。現在まだ微痛が続いています。

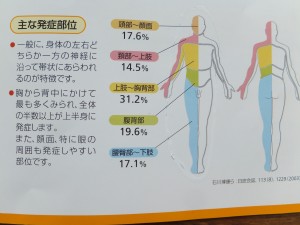

帯状疱疹は、水ぼうそうを起こす原因ウィルスと同じ水痘・帯状疱疹ウィルスによって起こる病気です。子供の時かかる水ぼうそうが治った後、身体の中に潜み続け、免疫力が落ちた時(過労、大きなストレス、加齢)に隠れていたウィルスが活発になり、神経節の神経に沿って皮膚や神経を攻撃しながら増え始めます。ウィルスの皮膚への攻撃によって水ぶくれなどのブツブツが現れるとともに、神経への攻撃によって強い痛みが起こります。主な発症部位は一般に、身体の左右どちらか一方の神経に沿って帯状にあらわれるのが特徴です。胸から背中にかけて最も多くみられ、全体の半数以上が上半身です。顔面や目の近く、耳、頭に出ることもあるそうです。発症年齢は60歳代を中心に50歳代~70歳代に多くみられる病気ですが、過労やストレスが引き金となり若い人に発症したり、免疫力が極端に落ちている高齢者にも発症します。また通常は生涯に一度しか発症せず、免疫が低下している患者さんを除くと再発することはまれです。

それにしても、どうして私が帯状疱疹に罹ったのだろうかと、少し落ち込みました。

でも何か意味があるのだと思いを巡らせ考えていましたが、その訳が自分なりにわかりました。それは高齢の母(少し認知もあります)と同じ病気になる事で、痛みを具体的に説明できる事だと思ったのです。偶然にも母と同じ病気。さらに患部は、母と全く同じ所(左脇腹)に帯状に出来ました!痛みを代弁するには大分遅れてしまいましたが、母の世話をしてくれる姉たちが、「一日の時間帯で痛みの度合いが違うとか、身体の置き方でどのように痛みが違うかという事がわかったよ。」と感謝してくれました。母がこんな痛みに耐えたのかと思うと、‘母は強いな’と感心せずにはいられません。

帯状疱疹に羅患から母は5ヶ月、私は2ヶ月経ちました。母もだいぶ痛みが弱くなった様子で安心しています。可笑しな話ですが、病気を共有する事で役に立つ事もあるのですね。

(原口佳子)

今月の視点 2月 「解決への手がかり」を更新しました。

2016年2月1日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2016年2月 ストレスフリーの仕事術 『GTD® 』を実践する

2016年2月1日 月曜日2014年7月に紹介した“ストレスから解放され、高い生産性を維持するための解決策”GTD®(Getting Things Done)ストレスフリーの仕事術に興味をお持ちの方は意外に多い。『GTD JAPAN』(弊社ホームページのGTDバナーにアクセスしてください。)のホームページには、税理士や会計士といった言わば○○士という有資格者からのアクセスが増えている。次から次に発生する複数の仕事を常に同時進行で片付ける仕事に携わる方が、ストレスから解放され、生産性を落とさずに仕事をこなしてく方法を探していることが伝わってくる。

GTD® セミナ-への関心と参加者が徐々に増えている中、参加者個々の興味と学ぶ姿勢は大変高い。受講後の課題はとにかく実践し、体験し、リラックス状態を実感してみることである。

GTD®には、2Minutes 2Days 2Years というパラドックスがある。GTD®の説明だけは2分間あればできる。しかし、実践する準備には2日かかる。さらに、習慣化し、自分のものになるためには2年の実践期間が必要である、という意味である。そのくらいとことん実践しなければ現状から脱しきれず、仕事の取り組み方を大きく変えることはできない。

実践するために、もう一度ワークフローを整理すると、

●把握する: 新たに発生する仕事、気になる事をすべて集めて把握する 。

●見極める: 行動が必要なものかどうか、どのように行動するかを見極める。

●整理する: いつでも行動または処理できるように、整理しておく。

●更新する: 定期的に最新の状態に、収集~収納するまでを行う。

●選択する: 状況、優先順位に合わせて最適な行動・処理を選択する。

まず「把握する」時に、本来であれば仕事もプライベートもすべて把握する必要があるが、その時間がなく、なかなか一歩が踏み出せない方もいるのではないだろうか。私もそうであるが、まずは“仕事”のみ「把握する」から始めてもよい。あるいは1つの気になっている仕事のみから始めるのもよい。とにかくやってみることを進める。まず気になることをすべて1つの箱“インボックス”を用意してみよう。次に「見極める」作業で混乱するケースもある。“次にとるべき行動”を次の次、さらに次と、行動のステップ全てを書き出してしまい、ゴールまでの全体を把握しようとして見極められなくなるケースである。大切なことは“次にとるべき行動のみ”で構わない。その行動の結果次第で次にとるべき行動が変わる可能性があるからである。但し、同時進行で行動できるもの(マルチステップ)はすべて書き出しておくことは必要である。あとはその行動をどこにおいて(ファイルやパソコン、スマートホンに入れて)「整理する」か、ということである。まずは、ここまでを実践してみる。そして、「更新する」を忘れないことである。

GTD® を実践するメリットは以下のように3つある。

①発生ベースの仕事の割合が、事前に明確に(計画)された仕事の割合にシフトできる

②「気になること」がすべて見える状態で管理され、ストレスから解放される

③何よりも仕事が片付いていくことに喜びを感じることができる

「ストレスフリーの整理術」も是非、ご一読ください。

(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)

今月の視点 1月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2016年1月4日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2016年1月 『問題解決の落とし穴』

2016年1月4日 月曜日先般、南米を訪問した。8回目のブラジル、5回目のアマゾンであるが学び多き旅であった。訪問の主目的は「ブラジル日本語センター設立30周年記念式典・シンポジウム」への参加だったのだが、移住した多くの先輩方を訪ね、大きな刺激を受けた。

1953年に各大学の移住研究会・中南米研究会が集って「日本学生海外移住連盟(学移連)」という組織をつくり、最盛期には北は北海道大学、南は琉球大学まで56大学が加盟していた。そして1959年から「南米学生実習調査団」(後に海外学生総合実習調査団に拡大)として各大学から選抜して、毎年10人前後の学生を一年間南米に派遣していたのである。この派遣された学生のうち約半分は、卒業後再度南米に渡り移住者として彼の地での生活を開始した。

私は、1975年第16次南米実習調査団(第6次海外学生総合実習調査団)の一員としてブラジルに派遣され、研鑽を積んだ。だが、残念ながら移住するに至らず、その後40年日本に住んでいる。

移住した先輩には、サンパウロ州の奥地で牧場を営む者、アマゾン河口の街ベレンでレストランを開いている者、ブラジルの県人会の会長さん、有機栽培のコーヒー販売の後、今は日本会議のブラジル代表者等、多くが異国で試練を重ねて種々の仕事をしている。皆さん一様に元気、流石に体力は年齢相応だが気力はまだまだ若者、凛として生きていらっしゃる。

移住した先輩方と日本に残った我々の違い、移住し自分の夢を実現しようとした生き方と、移住せずサラリーマンを生きた者の違い、それは「問題を乗り越えて今がある」か、「問題に対処して今まで生きてきた」かである。

例えば、ブラジルで牧場をしようとすれば、まずはポルトガル語が喋れるようにならなければスタートが切れない。ブラジルの法律やルールを知らなければ土地は買えない、人を使う術(マネジメント)を身に付けなければ牧童や労働者を使えない・・・。すべて乗り越えないと問題が解決しないのである。かたや日本、多くがサラリーマンであるが、問題解決といいながら、表層的な手当で終わり、本質的ことを避けたり、すり抜けたり、先延ばししたり、文字通り対処することで生きてきた。つまり現状での不具合を無くすことが問題解決なのである。

「問題」とは現状と目標との差である。夢や志(目標)を持たず、日々の生活(現状)の不具合だけをクリアーしていく人生は面白くない。問題解決しているつもりが、人生という大きな問題を避けて通っているのではないだろうか・・・。

ラーニング・システムズ株式会社

代表取締役社長 高原 要次

今月の視点 12月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2015年12月1日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2015年12月 * サ ラ ダ *

2015年12月1日 火曜日「食事の時にサラダから先に食べると良い」と、テレビ等でその効果が度々取り上げられ、野菜から先に食べる人が増えてきたような気がします。我が家では、玉ねぎが血液をサラサラにすると言うので、以前は赤と白の玉ねぎのスライスをお皿いっぱいにし、削り節をふりかけ、オリーブオイルと醤油で毎日食べていましたが、数年前からは数種類の野菜を食事の前に食べるようになりました。

野菜を先に食べる大きな効果は、野菜に含まれる食物繊維が胃の中に入ると水分を吸って体積が大きくなり、満腹感を与えてくれるということ。また食物繊維が便通を整え、余分なコレステロールを吸収して体外に排泄してくれるそうです。もうひとつ、これは我が家が食事前にサラダを多く摂取するようになった大きな理由ですが、野菜の食物繊維が血糖値の濃度を急激に上がるのを抑えてくれるという効果があるからです。そして、余分な脂肪が作られるのを防いでくれるというのです。

野菜には食べるのに適した季節があります。野菜の栄養はその野菜の旬の季節に食べると、よりいっそう健康に効果があるからですが、もう一つ覚えていると良い情報があります。

「体を冷やす野菜」と「体を温める野菜」があるということです。

「体を冷やす野菜」は主に夏に収穫する野菜で水分が多いものです。体に熱のこもりやすい季節に食べると、体調を整えるのに役立ちます。レタス・きゆうり・なす・トマト・セロリなどが該当します。また、冷え症のひとが「体を温める野菜」を摂るようにすると、代謝が正常になっていき冷えを改善できるようになるようです。大根・かぶ・ごぼう・白菜等があります。

そもそも“サラダ”とは、主に野菜などに塩、油、香辛料などの調味料をふりかけるか、野菜以外の材料を和えて盛りつけた料理の総称です。古代ギリシャ、ローマの時代にはすでに生野菜(主にキュウリやカボチャ)を食す習慣があり、語源は調味料の「塩」を意味するラテン語の「サル」(sal)または「塩を加える」を意味する動詞「サラーレ」(salare)にあり、当時のサラダの原形が塩を振りかけて生野菜を食することにあったことをうかがわせます。当時の人々にとって、生野菜は、腸の働きを整える「薬効」をもつ食材と捉えられていたそうです。ローマの初代皇帝アウグストゥスは、病気にかかった際、レタスを食べて一命をとりとめた、という逸話も残されているそうです。

お蔭さまで、義母から譲りうけた畑が広いため、種々の野菜を栽培する事ができます。今ではサラダに入れる食材が少しずつ増え、野菜以外には発芽黒大豆・海藻類は、季節を問わず食してます。これからも効果的に摂取できるよう、家族に提供していこうと思います。

(原口佳子)

今月の視点 11月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2015年11月2日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら