こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

今月の視点 8月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2017年8月1日 火曜日2017年8月『マネジメント能力のアップ』“部下・若手に合わせた指導・育成”

2017年8月1日 火曜日2017年度の新入社員が入社して4カ月、すでに2018年度の採用もほぼ内々定が出揃い、就職活動をしている学生を街で見掛けることも少なくなった。今後定年を大量に迎える企業は採用意欲も旺盛で、新卒採用も増加傾向である。

このような時代に、新人や若手社員を部下に持つ管理者は、自分自身の経験と比較し、その指導の仕方について大いにギャップを抱えているのではないだろうか。現在の管理者は、「新人や若手社員は自分達の世代とは全く違う環境で育ち、価値観が違う」ことを認識しなくてはならない。

日本生産性本部が毎年発表している新入社員の特徴とタイプであるが、2017年度の新入社員は「キャラクター捕獲ゲーム型」だそうである。キャラクター(就職先)は数多くあり、比較的容易に捕獲(内定)できた。ネット・SNSを駆使して情報収集し、スマホ片手に東奔西走。はじめは熱中して取り組むが、飽きやすい傾向(早期退職)もある。モチベーションを維持するためにも新しいイベントを準備(やりがい、目標の提供)して、飽きさせぬような注意が必要。妙に納得できる現代の若者の特徴である。

では、どのようにギャップを埋めていくのか。それは、新人や若手の部下を自分自身の経験から理想とする人材に無理矢理育てようとせず、組織の方針や定めた育成計画に基づいて、部下に合わせて、一つずつ目標やゴールを決めて丁寧に指導を行っていくことである。もちろん管理者自身も学ばなければならない。部下のマネジメントにあたっては、自分自身の管理スタイルや行動傾向、また管理者として部下からどう見られているかを客観的に知ることも必要である。

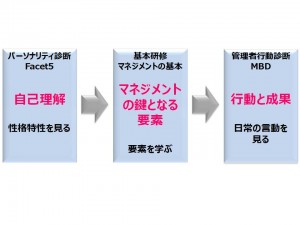

弊社では、「マネジメント能力アップ」の解決策として、①パーソナリティ診断(自己理解)→②マネジメントの鍵となる要素(基本研修の受講)→③管理者行動診断(日々の言動の実際)を継続して学ぶ手段として提供している。

まず、①パーソナリティ診断(自己理解)にはFacet5を活用する。この内容については、過去にも何度か紹介したので省略するが、自分自身を知り、より深い内省を促すためにもマネジメントにあたっては、まず自己理解を行うことが有効である。

次に、②マネジメントの鍵となる要素(基本研修)であるが、部下を通して成果を出すためには6つの要素(理念、ビジョン、目標、フィードバック、支援、認める)を部下やメンバーと共有できていることが重要となる。

最後に③管理者行動診断(日々の言動の実態)の実施である。部下からどう見られているかを知り、自らに求められる役割や組織の置かれた環境を踏まえ、職場においてマネジメント力を実際に発揮できているかを明らかにすることである。新入社員や若手社員とのギャップを埋めるということよりは、管理者自身が変わる。部下に合わせた指導、特に現代の新人・若手を組織の一員として上手に育てていくためには、管理者自身が学び、見方を変え、計画的な育成を実行していくことが求められる。

パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司

今月の視点 7月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2017年7月3日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2017年7月 「教養・・・」

2017年7月3日 月曜日先般、親戚の大学生(関西の有名私立大学)に、「論語」を読んだことがあるかと問うたら、“論語って何ですか?”と言われ驚愕した。勿論、論語を読みその内容を理解している人は多いとは言えないが、「論語」という書物を知らないとは・・・。

私が大学生の頃は、1年半の教養課程と2年半の専門課程に別れ、それぞれの課程で必修科目と選択科目があり、一定の単位を取らなければ修了できなかった。教養課程は学部を問わず、語学は勿論、自然科学や、文学、歴史、哲学等社会科学の様々な講義があった。その時思った、“教養”とは高校時代までの教科書の知識ではなく、その深さを前提としており、表層的なものではない、と。

この“教養”、英語ではリベラル・アーツ(Liberal

Arts)という。直訳すれば「自由の技術」。自由な市民になるための技法なのか・・・。自由な市民であるとは、人に強制されず、自分自身の価値基準を持ち、その価値基準で人生を描いていく。そのための技法が“教養”なのである。

江戸期の武家での教育や、寺子屋での教育は「論語」や「大学」を基本書物として学ぶ人間形成が行われていた。併せて読み書き算盤や剣術を教え、武士としての「ありよう」を築かせた。

現在での大学生の“教養”、「論語」や「大学」が必修科目とは言わないが、最低限その書物の名前は、常識として知っておいて欲しい。更に、役に立つか立たないかを見分ける前に、彼らのこれからの人生の進路の選択肢を広げるために、深い学びを行い、教養を身に付けて欲しい。教養を身に付けて抽象度を上げて思考することができれば、すぐには役に立たなくても本質的なものが何であるかが理解できる。

ビジネスマンの“教養”、それは「判断力」や「洞察力」に繋がる。判断するための基準、洞察するための基盤が“教養”である。知識をいくら集めても教養にはならない。行動や実践に落とし込めないような知識は、いくら積み重ねても実学へと発酵しないのである。頭の教養(IQ)だけではなく、心の教養(EQ)が必要である。

自由な市民であるために、有能なビジネスマンであるために、“教養”を積みたい。

ラーニング・システムズ株式会社

代表取締役社長 高原 要次

今月の視点 6月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2017年6月1日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2017年6月 “8月の蜂”

2017年6月1日 木曜日虫刺されが多くなる夏。公園など外出すると蚊に刺され、雨上りの畑に行くとブヨに顔を刺されては赤く腫れ、痒くてたまらなくなります。痒いだけではすまされない毒液を持つスズメバチにも出くわす機会も夏に多くなるものです。

昨年8月末の日曜日の朝、主人が朝早く外出したので、いつもより早く畑仕事にとりかかりました。夏野菜の栽培で使った、たくさんの支柱を土から抜き、片付けようと、畑のすぐ横にある所定の場所に収納していました。長短さまざまなプラスチック製の支柱や竹の棒ですので、強引に押し込むようなやり方です。するとどこから飛んで来たのか、突然頭にチクッと痛みを感じました。「もしかして蜂?」と思うと同時に、何匹も飛んで来たので急いで家の中に逃げ込みました。スズメバチに刺されたことで、アナフィラキシーショックを起こし救急搬送されましたと、時折聞くニュースを思い出しました。不安を感じながら、すぐに頭皮をつまみ出すように流水で数分間洗い流し、その後氷で冷やして痛みに耐えました。でもひとりでとっても不安でしたので、日ごろ親しくさせていただいてるご近所の方に電話して、病院に連れていってもらいました。医者には「震えがきたり、具合が悪くなったらすぐ来院して下さい」と言われ、帰宅しました。

スズメ蜂の巣は最大で25~30cmほどの球状です。木の枝や民家の軒下に作られることが多いですが、稀にこんなところにも!?という空間に巣を作るスズメバチもいるそうです。

私の場合は道具置き場にあるステンレス製の棚の上にありました。活動期間は、数種類のスズメバチそれぞれ、長さが大きく異なります。活動期間は4月~11月頃で、攻撃性の高まる期間はだいたい8月~10月です。スズメバチの巣の近くで被害に遭うのが多いのですが、ズズメバチは攻撃する前にちゃんと顎で「カチッカチッ」という威嚇警報を鳴らし、それに気づかず巣の近くに行くと攻撃され、刺されてしまうことがあります。呼吸困難や急激な血圧低下による意識障害などを引き起こす‘アナフィラキシーショック’は、おおよそ1割の人が2度目以降に刺された時に起こすと言われています。万が一刺されたら、まず、流水で刺された傷口をよく流し、患部の周りをつまんで、毒を絞り出すようにします。毒針が皮膚に残っている場合は、爪弾きするようにして針を取り除きます。病院の内科に行くのが一番で安心です。

濃い色(黒・赤・青など)に攻撃性を示し、特に黒い色には激しく反応するので、蜂が居そうな場所に外出する時は、服装は白っぽい薄い色を選び、髪の毛も黒いので明るい色の帽子を被ると良いようです。蜂の習性を知っておくと良いと思います。

実際刺された時は、帽子もかぶらず、威嚇警報にも気づきませんでした。刺されてから1日中強い痛みがありましたが、幸い30分くらい経っても気分が悪くなるといったことがなかったので助かりました。もうすぐ8月。それ以来、蜂に対して恐怖心があり、蜂の巣(特にスズメ蜂)に注意を払っていますがなんとなく嫌ですね。

(原口佳子)

ラーニング・フォーラム2017 ”学びの神髄” を開催いたします。(ご案内)

2017年5月1日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

今月の視点 5月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2017年5月1日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2017年5月 『働き方改革』“長時間労働解決の決め手は仕事の整理術にあり!”

2017年5月1日 月曜日4月10日に国立社会保障・人口問題研究所から公表された2015年までの実績値をもとにした「日本の将来推計人口」によると、日本の総人口は1億2,709万人(2015年)から2053年に1億人を下回るという予想である。さらに2065年は8,808万人、2065年の老年人口の割合は実に38.4%(2.5人に1人が65歳以上)という推計である。5年前の推計と比較して人口減少の速度や高齢化の進行度合は緩和しているというが、おおよそ2010年から始まった人口減少と高齢化の流れが急激に変わることは考えにくいし、さらに深刻なのは労働力人口(生産年齢人口)の減少である。

この人口が減少する流れの中で「働き方改革実現」に向けた官民挙げての活動が本格的に動き始めた。人口増加と高度経済成長の長時間労働が当たり前であった時代の働き方とは全く違った、労働人口減少の中の生産性向上に向けた一人ひとりの働き方に対する意識と行動が必要である。

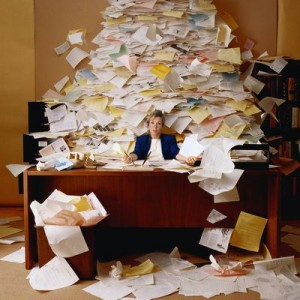

では、“働き方改革”“生産性向上”“長時間労働解消”と一口に言っても、その解決策には特効薬はなく短期間で簡単に変わるものではないだろう。組織的には制度や仕組みやマネジメントシステムを整備していくことはもちろんであるが、一人ひとりの取り組みが解決策となることもあるのではないだろうか。その1つが、「GTD® Getting Things Done®」“仕事の整理術”だ。長時間労働や生産性が上がらない原因は、頭の中が「あれも重要これも重要」となり、気になることに向き合えず、結果的にそれがストレスとなって“本来やるべきことに集中できていない”状態になっていることが多い。頭の中を空っぽにスッキリさせ、効率的に創造的に仕事を片付けていく仕事術、 それが「GTD® Getting Things Done®」である。

生産性向上のポイントは次の5ステップにある。

●把握する: 新たに発生する仕事、気になる事をすべて集めて把握する 。

●見極める: 行動が必要なものかどうか、どのように行動するかを見極める。

●整理する: いつでも行動または処理できるように、整理しておく。

●更新する: 定期的に最新の状態に、収集~収納するまでを行う。

●選択する: 状況、優先順位に合わせて最適な行動・処理を選択する。

長時間労働の解決にGTD®は間違いなく力を発揮する。

時間が永遠にあると思っていれば、戦略や仕事の効率を考えることなくダラダラと仕事をしてしまい生産性は上がらない。限られた時間の中で、本来やるべきことに集中できる。それは「行動」に焦点を当てて管理していくことにある。

24時間戦っていたその相手(仕事)、8時間で倒し(片付け)ましょう。

(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)

今月の視点 4月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2017年4月3日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら